出版社内容情報

【ひと目でわかるイラスト図解】

【認知症より増えている軽度認知障害の人。

グレーゾーンだからこそできることがある!】

社会の高齢化が進むとともに、認知症の激増が心配されてきました。しかし、従来の予測とは少し違い、認知症のレベルまで認知機能の低下が進んでいる人の割合は、近年むしろ減っているとされています。かわりに増えているのは、軽度認知障害(MCI)です。

認知症といえるほどではないけれど、同年齢の人にくらべ、認知機能がやや低下している状態がMCIです。病的とも健常ともいえない「グレーゾーン」の段階と言いかえてもよいでしょう。

認知症の原因となる病気はいろいろですが、多くの場合、徐々に認知機能の低下が進んでいきます。一方、MCIは必ずしも認知症に進む途中というわけではありません。ある時点でMCIと診断された人が、適切な取り組みを続けることで健常な状態へとUターンしていく例もあります。

本書では、軽度認知障害(MCI)の基礎知識から認知機能の回復・維持に有効な具体的な対策を徹底解説、もの忘れが増えた、注意力や判断力が鈍ったなど、わが身の認知機能の衰えを感じているなら、今すぐ取り組みを始めましょう。

【本書の内容構成】

第1章 認知症の手前にあるグレーゾーン

第2章 こわがらないで診断を受けよう

第3章 生活改善でUターン!

第4章 脳に心地よい刺激を与えよう

第5章 気持ちを切り替えるヒント

内容説明

脳を刺激するデュアルタスク、生活スタイル改善、認知機能を回復し、維持するための対策法を解説!

目次

第1章 認知症の手前にあるグレーゾーン(“年のせい?”自然な老化現象…だけではないのかも;“認知症なのか?”脳の働きが鈍ると生活で困ることが増える ほか)

第2章 こわがらないで診断を受けよう(“認知症は防げるか”認知症より増えている軽度認知障害の人;“受診するメリット”グレーゾーンだからこそできることがある ほか)

第3章 生活改善でUターン!(“取り組みの基本”リスクゼロの生活なら認知症は半減する;“持病の管理”生活習慣病はしっかりコントロール ほか)

第4章 脳に心地よい刺激を与えよう(“デュアルタスク”同時並行で複数のことをしてみよう;“実践!デュアルタスク”指先を動かして頭の体操に ほか)

第5章 気持ちを切り替えるヒント(“悲観はストップ!”先まわりしすぎず、今できることを大切に;“あえて変化を”わくわく感が高まるほど脳は元気になる ほか)

著者等紹介

朝田隆[アサダタカシ]

1955年生まれ。1982年東京医科歯科大学(現・東京科学大学)医学部卒業。東京医科歯科大学神経科精神科、山梨医科大学(現・山梨大学医学部)精神神経科、国立精神・神経センター武蔵病院(現・国立精神・神経医療研究センター)などを経て、2001年筑波大学臨床医学系(現・医学医療系臨床医学域)精神医学教授。2015年より筑波大学名誉教授、メモリークリニックお茶の水院長。2020年より東京医科歯科大学客員教授に就任。数々の認知症実態調査にかかわり、認知症発症前の軽度認知障害(MCI)のうちに、治療・予防を始めることを強く推奨。MCIのためのデイケアプログラムを実施するなど、認知症対策の第一線で活躍中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

Go Extreme

ともぞー

チューさん

言いたい放題

ぞろElwood

-

- 電子書籍

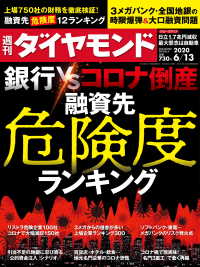

- 週刊ダイヤモンド 20年6月13日号 …