出版社内容情報

西洋哲学と出会って150年、日本の哲学者たちは何を考え、何を目指してきたのか。日本哲学のオリジナリティに迫る、第一人者による入門書の決定版!

【哲学を知るための10講】

第1講「日本の哲学」とは/第2講 哲学の受容第/3講 経験/第4講 言葉/第5講 自己と他者/第6講 身体/第7講 社会・国家・歴史/第8講 自然/第9講 美/第10講 生と死

【本書のおもな内容】

・日本最初の哲学講義はいつ行われた?

・「哲学」という呼び名はこうして生まれた

・西田幾多郎の「純粋経験」を知る

・経験と言葉のあいだにあるもの

・言葉の創造性を考える

・人間の生のはかなさと死に迫る

・心によって生かされた身体とは

・田辺元が生み出した「種の理論」

・「自然」という言葉の歴史

・和辻哲郎の「風土論」

・美とは何か、芸術とは何か

・移ろうものと移ろわぬもの

・光の世界と闇の世界

内容説明

知らずにすませちゃもったいない!第一人者による渾身の全10講。生と死/言葉/自己と他者/経験/社会・国家・歴史/身体/自然/美…。

目次

第1講 「日本の哲学」とは

第2講 哲学の受容

第3講 経験

第4講 言葉

第5講 自己と他者

第6講 身体

第7講 社会・国家・歴史

第8講 自然

第9講 美

第10講 生と死

著者等紹介

藤田正勝[フジタマサカツ]

1949年、三重県生まれ。1972年、京都大学文学部哲学科卒業。1978年、同大学院文学研究科博士課程満期退学。1982年、ドイツ・ボーフム大学大学院修了、哲学博士。名城大学講師、京都工芸繊維大学助教授、京都大学大学院教授を経て、京都大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

tamami

Ex libris 毒餃子

N島

coldsurgeon

みのくま

-

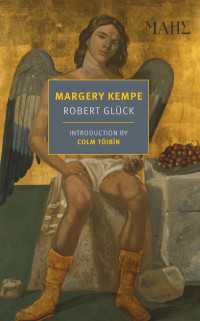

- 洋書電子書籍

- Margery Kempe