内容説明

「批評」の終幕、そして「小説」の到来。小説という問題、その思考の足跡をすべて刻む。『新しい小説のために』、『これは小説ではない』に続く、文芸批評家としての最後の主著。

目次

第1章 方法序説

第2章 世界を数える

第3章 神を超えるもの

第4章 全体論と有限

第5章 小説の準備

著者等紹介

佐々木敦[ササキアツシ]

1964年、愛知県生まれ。批評家。音楽レーベルHEADZ主宰。広範な範囲で批評活動を行う。2020年、「批評家卒業」を宣言。同年3月、初の小説「半睡」を発表した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

しゅん

10

とてもドキドキしながら楽しく読んだのだけど、内容をまとめようとするととんと思い出せない。ジャンルを平然と無視しながら書かれる文芸批評として、すこぶる魅力的。冒頭のスペースノットブランクの舞台から始まり、演劇・思想書・映画・小説と、あらゆる作品の説明と読解が繰り返されるのだが、どこにいくのか全く分からない読書となる。結果的に、時間と全体を巡る一つの小説論となるが、じゃあどんな小説の輪郭が出てきたのかといわれると言葉にできない。2024/07/19

田中峰和

5

「それを小説と呼ぶ」のそれとは何なのか?思わせぶりなタイトルだが、著者が考える小説の概念は一言で表せない。様々な作品とその他の表現を手掛かりとして、著者の考えが書かれているが、読み終わっても理解できたとは思えない。取り上げられる作家として、ボルヘス、ウィトゲンシュタインから、高山羽根子、円城塔、筒井康隆など範囲は広い。著者自身迷路を彷徨うように、未知の異国を旅するように、まぎれもない確信を抱きつつ書き綴っている。その確信とは何か。読者はその意味もつかめないまま読み終えるのだろう。2021/03/25

こうきち

2

うむ。哲学か2024/10/07

ヤマニシ

0

「複数のことを、多数のことを、無数のことを、出来る限り一度に、可能な限り同時に、考えてみたい。」(p57)2024/12/31

-

- 電子書籍

- 凡人の戦略 暗躍する仕事術

-

- 和書

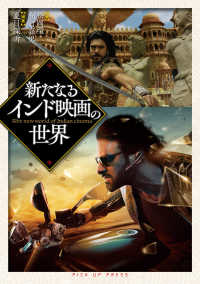

- 新たなるインド映画の世界