- ホーム

- > 和書

- > 新書・選書

- > 教養

- > 講談社ブルーバックス

出版社内容情報

アインシュタイン方程式の「トミマツ‐サトウ解」の発見で世界的に知られる著者が、量子力学の本質に迫る!

最先端の量子力学実験は、我々の科学認識に大きな変更を要求している。

「観測」とはなにか? 「物理量」は実在するのか?

二重スリット実験を巧妙に発展させた、最先端の干渉実験はなにを教えてくれるのか?

量子力学の腑に落ちない感覚を見つめ直す、佐藤文隆先生による新しい量子論。

内容説明

最先端の量子力学実験は、我々の科学認識に大きな変更を要求している。「観測」とは何か?「物理量」は実在するのか?二重スリット実験を巧妙に発展させた、最先端の干渉実験は何を教えてくれるのか?量子力学の腑に落ちない感覚を見つめ直す、新しい量子論。

目次

序章 傍観者か参加者か?

第1章 量子力学とアインシュタイン

第2章 状態ベクトルと観測による収縮

第3章 量子力学実験―干渉とエンタングル

第4章 物理的実在と「解釈問題」

第5章 ジョン・ホイラーと量子力学

終章 量子力学に学ぶ

著者等紹介

佐藤文隆[サトウフミタカ]

1938年、山形県生まれ。1960年、京都大学理学部卒業。京都大学教授を経て、同大学名誉教授。専攻は一般相対論、宇宙物理学。トミマツ‐サトウ解の発見など多くの業績をあげた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

galoisbaobab

15

ここ数年の高精度な干渉実験の成果による「量子論」の見方本です。みんなに読んでもらいたいから数式は本文から切り出して・・・っていやいやちゃんと式で説明してますよw で、わかりにくいかと言うとそうでもない。物理量はそもそも確定的に存在するのか?と言う問いにNOを示す実験結果からどのような信仰としてのメタ科学をビルドするのかがボクらのテーマなわけです。2018/06/15

卯月

5

職場本棚。2017刊。ルイーザ・ギルダー著は時系列で量子力学に対する学者たちの議論を描いていたが、後世から彼らの立場をまとめてほしかったので、本書の4章は有難かった。本書は3章の、ベルの不等式を検証するためのEPR実験を、具体的な装置とか、ある程度の式とかで解説してくれるのがめちゃくちゃ面白い。確かに三体実験だと一発で決まるよ。序章と終章は、哲学書読んでる気分(汗)。私はギルダー読んでて知りたいこと(ボーア・アインシュタイン論争)がはっきりしてたので、それでも読み進めたが、いきなりこの序章は辛かった……。2025/03/08

御光堂

5

難しい数式は出てこないが結構手ごわい。量子干渉、エンタングルメントの説明は、漫然と字面を追っているだけでは理解しがたく、自分でノートに書くなりして計算を追ってみたりしないと分らない。その辺をもう少し詳しく説明して欲しかったから、後半の科学哲学的な話題は要らなかったかもしれない。2017/09/26

朝ですよね

3

数式は出てくるものの高校数学程度ではある。ただ、入門書として読むのは厳しそう。固有値とオペレーター(演算子)の関係などをあまり詳しく解説しないまま進むので、何のためにやってるのかよく分からないのでは。後半で状態ベクトル解釈をざっと4つに分類して解説していく箇所がある。難解なものをうまく分類していると思う。とはいえ、対象固有実在論の認識論問題(アインシュタインなど)vs参加者実在論の文化遺産問題(コペンハーゲン解釈など)は、非専門家から見たら殆ど同じことを言っているようにも感じる。2023/06/30

うめいち

2

量子論が立ち上がってくる過程の哲学史のような感じ。ただ、読者視点をあまり考えていないようで、とても読みづらい。テーマとしては面白いので、サイモン・シンに書いてほしいと思ってしまいました。★★。2020/05/17

-

- 電子書籍

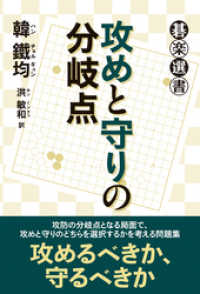

- 攻めと守りの分岐点 碁楽選書