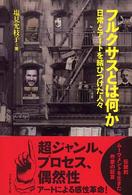

出版社内容情報

あのときから半世紀。当時の熱気を今に伝える伝説のフォトアーカイブ。ただ一人バリケード内での撮影を許された女性写真家が焼き付けた、闘い、時代、人。初公開作品を含む、「1968」を鋭く切り取る写真140点を掲載。元・東大全共闘代表の山本義隆氏による寄稿収録。

渡辺 眸[ワタナベ ヒトミ]

著・文・その他

内容説明

「連帯を求めて孤立を恐れず」から始まる安田講堂内の落書き、ヘルメットと防塵マスクで顔を覆った学生たちによるデモ・集会、ガス銃を向ける機動隊…日本における「1968」を象徴する東大闘争。専門学校を出たばかりの女性写真家は、東大全共闘とあらゆる活動を共にしながら、闘いの日々を撮り続けた。バリケード内部の「開放空間」を長期にわたって記録した唯一の写真集。弦・東大全共闘代表の山本義隆氏による寄稿を収録。

著者等紹介

渡辺眸[ワタナベヒトミ]

1968年、東京綜合写真専門学校卒業。卒業時の制作展で「香具師の世界」を発表し、その後も撮り続けて「アサヒグラフ」「写真映像」に作品が掲載される。同じ頃、新宿の街を撮る中で全共闘ムーヴメントに出合う。72年にアジア各国を旅しインド、ネパールを初めて訪れた際、魂の源郷と感じてしばらく暮らす。帰国後「命あるもの」へのメッセージとしてスピリチュアル・ドキュメントを軸に撮っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

- 評価

本屋のカガヤの本棚

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

HANA

59

60年代、日本に政治の季節と言われた時期があった。これはそんな時期の東大内部を切り取った写真集。自分は学生運動に対してその後のテロも含めて、坊ちゃん嬢ちゃんの政治ごっこ以上感想を持たないのだが、幾枚もの写真を見ると日本にもこういう時代があったという事を事実として目の前に突き付けられた気分になる。実際自分の生まれる前の出来事だし、話に聞いていたヘルメットやゲバ棒ってこういう物だったんだとは見てみないとわからない部分もあるし。そういう意味では学生運動とは、もう過去の体験ではなく歴史になっているのかも知れない。2020/11/29

とくけんちょ

41

熱い。切り取られた闘争の日々の一場面。当時の学生たちの熱量が伝わってくるようだ。その行動や思想は、世間的には正解ばかりではなかっただろう。道を外れたこともあるだろう。ただその多くは、大きくは今後の自分たちやその子孫が生きる日本の将来を憂い、どうにかしようという気持ちが根底にあったと信じたい。自分を含め、今、この熱量はあるのだろうか。何が違うのだろうか。答えを考える機会となった。2018/11/30

鷺@みんさー

39

多分、単行本版は読んだはず。未公開写真がいくつか増えているとのこと。「動」の一瞬を凍結させる写真と言うものは、現場の空気を見るものに伝えるようでもあり、どこかうそぶいてるようでもあり。ただやはり、ここに至るまでの経緯を理解してなお、その後の連合赤軍リンチにテロと、血生臭さ一直線に突き進むひとつの流れに対して、私は震えながらNOを唱えたいと思うのだ。2018/12/01

がんぞ

4

「飲み友達のデザイナー」美智代さんの彼氏は全共闘の代表になった「安田講堂にこもる義隆さんに着替えを届けに行くのに同行した。アパートで見る学者風の風貌と全く異質な表情が…」/有名な“連帯を求めて孤立を恐れず 力及ばずして挫けることを恐れないが 力尽くさずして…”の文字は彼女が撮らなければ残らなかったかもしれない。/’68年に頻発した学生紛争とは何だったのだろう。東大医学部卒業となれば食うに困らないはずだが無給のインターン時期がある…大学進学率、男子で1割以下の時代去り文系卒がエリートでなくなる時流への抵抗?2018/11/30

そら。

3

東大闘争の記録。 渡辺眸さんが撮影した臨場感溢れる写真と山本義隆さんの手記。 学生運動について詳しくないけど、このような時代があったんだなぁ。 「70時間レビューキャンペーン」2018/12/02