出版社内容情報

十八世紀末,サンスクリットとギリシア・ラテン語との類似が指摘されて以来,諸言語の「共通の源」に向けての探求が始まった.十九世紀ロマンチシズムの気運の中で,“言語に馮かれた人びと”が担った課題と苦闘を描きながら,いかにして印欧語比較文法という学問が生み出され,言語学が科学として確立していったかを明らかにする.

内容説明

18世紀末、サンスクリットとギリシア・ラテン語との類似が指摘されて以来、さまざまな言語の「共通の源」に向けての探求が始まった。19世紀ロマンチシズムの気運の中で、“言語に馮かれた人々”が担った課題と苦闘を描きながら、いかにして印欧語比較文法という学問が生み出され、言語学が科学として確立していったかを明らかにする。

目次

序章 言語の親族関係―比較言語学とは何か

第1章 類似の発見―言語の「共通の源」に向かって

第2章 比較文法の誕生―シュレーゲルと「比較文法」

第3章 印欧語の世界

第4章 言語は変化する―ボップ、ラスク、グリム

第5章 印欧祖語の再建―シュライヒャーの試み

第6章 言語学と文献学―クルティウス、ブルークマン

第7章 「音法則に例外なし」―青年文法学派の人々

第8章 新しい波―ソシュールの「覚え書」

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

bapaksejahtera

10

ヨーロッパ人のサンスクリット「発見」以降19世紀に発達した言語学史が主題。ナチスのアーリア学説による偏軌に関する記述は少なく学問史を淡々と述べるが、それ故に後半は難解となる。寧ろオリエンタリズムに満ちた勃興期の意識の方が面白い。言語が進化史的変容により、孤立語から膠着語を経て、美しい構造を有する屈折語に至るという当時の常識からは、屈折性が崩壊して形態的には孤立語である英語が世界を席巻する今日の状況は皮肉である。言語学が諸言語の解読進展や、諸語の文献学的発展により変化せざるを得なかった歴史が何とか理解できた2024/10/01

ソラヲ

6

高津繁春『比較言語学入門』では主にシュライヒャー以降の印欧祖語再建の具体的な内容について扱われていたが、この本では比較言語学の前身である比較文法に纏わる歴史から始まり、シュレーゲルやボップ、ラスク、グリムの奮闘っぷりが描かれている。自然言語に対する捉え方が古代ギリシア以来の哲学的なものから自然科学で扱われる対象へと移行していくプロセスは感動的。ジョーンズはサンスクリットも含めた言語の源流を想定していたのにもかかわらず、比較文法の時代にはサンスクリットが共通基語として見なされていたというのが驚きだった。 2015/09/03

ががが

5

比較言語学の話が中心。言語学の学問としての歴史も織り交ぜながら時代を進んでいく。祖語の再建など興味のあるところだったが、全体的に知識不足でちゃんと読めた感じはしない。ざっと読んでもすぐ忘れてしまうようなものばかりの印象だったので、まだ読むには早かったかもしれない。自分にまだまだ無知な部分が多いことがよくわかった。2014/12/12

ソーニャ

2

黒田龍之介の『ことばはフラフラ変わる』で参考書として挙げられていて読んだ。 内容はまさに副題の通り。読んだと言ってもまだ自分に知識が足りず頭になかなか入ってこなかったのでさらっと読んだ。 最後に出てきたソシュールも読みたいけど言語学はまだもっと簡単な本を読むべきレベルにいる。2018/11/11

たむ

2

某地理問題に関するブログ経由で興味を持った。読了ではあるが、きちんとした理解はギブアップというのが正直な感想。比較言語学の研究がいつ、誰によって進められてきたのかということを説明した本であり、言語学・比較言語学自体の初歩的な知識は前提としている。とはいえ、中盤までであれば前提知識がなくても辞書を引きながら読めば感覚的にある程度理解出来るとは思う。一つ学んだことは、言語とは地理的に近いから/単語が似ているからという比較だけで言語の系列を安易に括れないということ。音や語彙変形等の慎重な議論がなされてたんですね2015/10/25

-

- 電子書籍

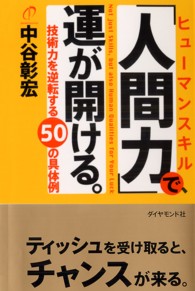

- 「人間力」で、運が開ける。 - 技術力…

-

- 和書

- 処女惑星 創元推理文庫