内容説明

独房404号に収監された古参党員ルバショフ。三度の審問を通じて明らかになる過去と現在、壁を叩く獄中の暗号通信。No.1とは誰か?自白はなぜ行われたか?スターリン時代のモスクワ裁判と大粛清を暴いたベストセラー、戦慄の心理小説。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ケイ

131

名作。終盤は、ページをめくる手が震えた。実はとても大掛かりな茶番ではとも考えた。しかし、それは私の希望だったのだろう。書かれたのは1940年。作者はオーストリア人とハンガリー人を親に持つユダヤ人。全く容赦がない内容。結末を受け入れた今、主人公の考えが見えてくるようだ。静粛する側からされる側になった時に脳内をよぎる考え。それは、あきらめではなく、受け入れなのかもしれない。そして、彼が負けたのは、彼が知識人であったことも一因であるとしたら、その後のソ連で収容所に送られた人達のことも納得できる気がする。2016/12/19

のっち♬

120

1937年、スターリンによるソ連革命政治家粛清裁判を下地とする。共産党員として秘密活動に従事した著者の経験と骨太なジャーナリズムが反映された、深淵な心理描写が主軸の重厚な作品。随所で挿入される神秘的な幻夢も彼の嗜好なのだろう。ナチスと重ねながら僅かな逸脱も許さない全体主義の矛盾を象徴させる視点が鋭い。『罪と罰』を持ち出し、理数系な比喩を重ねたりと、矛先は「純粋理性の暴走」した人類の行く末へ向けられているとも取れる。己の「正しい」信念に殉じた主人公、底なしの敗北の先は澄み切った無感動が静かに横たわっていた。2022/05/11

まふ

114

1938年にブハーリンが「右翼トロッキスト陰謀」の罪で公開裁判により死刑を受けた事件をベースとしている。主人公ルバショフは逮捕されて拷問を受けずに罪を認め「従容として」銃殺される。囚人同士の独房からの打音による通信が冷たい独房の唯一の「人間味」となっており印象的だ。一方、訴追検事のイワノフの追及が甘いとして同僚グレトキンの讒言により「いつの間にか銃殺されていた」という事件がソヴィエト国家の冷たい世界を象徴していると思った。全体としてル・カレのスパイものを凌駕する面白さだったと思う。G1000。⇒2024/01/15

NAO

68

スターリン治下のソ連で1936年8月から38年3月にかけて3回〝 反革命分子〟に対し公開で行われた「モスクワ裁判」の第3回目『ブハーリン裁判』をモデルに書かれた作品。レーニンにも可愛がられた大物中の大物だったブハーリンが何ら異議も唱えずに自白してしまったことに心を動かされた作者は、公式に追求された罪を、犯してもいないのに自白してしまう古参のボルシェビキの心の動きを描くことを、この作品のテーマとしたという。自身も共産党で活動していた作者は、エピソードを書くのにも苦労はしなかったといい、⇒2021/11/23

Willie the Wildcat

62

主観性と客観性の喪失。思考が喪失させられる過程。過去の言動と現在の立場の対照の末に見出す結論。理想・目標到達の手段は「舞台」。但し、グレトキンが訴状を1つ取り下げたのは台本には無かった気がする。(誤解を恐れず言えば)変革は”実験”の繰り返しで成り立っているとも言える。故の究極が「人類の実験」。然るに失敗は、誰かの責任となり新たなる実験。ここが恣意的であり、人類が未だに続ける過ち・驕りという印象。「一人称単数」となり、罪を租借し罰に道筋をつけるルバショフ。台本には無いはずだが、組織の想定範囲なのか・・・。2017/01/14

-

- 和書

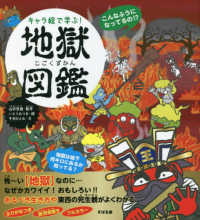

- キャラ絵で学ぶ!地獄図鑑

-

- 和書

- 内なる辺境 中公文庫