出版社内容情報

今世紀初頭イギリスが植民地獲得に乗り出したころに書かれたホブスン(1858‐1940)の主著.帝国主義にはじめて全面的体系的に批判的分析を加えた先駆的著述である.レーニンも「改良主義の立場をとってはいるが帝国主義の根本的な経済的政治的特徴を非常によく叙述している」と高く評価したように,近代帝国主義の基本性格は正しく解明されている.

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

34

12

19世紀末になると発達した資本主義諸国はこぞって帝国主義的政策を追求するようになったが、ホブスンによるとその主要な原因は、生産と消費の不均衡として顕在化する国内経済の悪分配にあった。そのため金融資本は消費の不足する国内市場を避け、より高い利潤を求めて海外市場を開拓するべく国家を促したが、植民地貿易は大勢の本国民にとってすら利益よりはるかに負担の方が多く、もっぱら金融資本しか得をしないとホブスンは批判している。要は、帝国主義は不経済なのであり、国内の過剰生産と過少消費の傾向をまずもって調整すべきなのである。2021/08/04

ごうた

2

旧漢字が読みにくく、骨が折れる。上巻は帝国主義への経済学的批判。下巻は政治的批判(らしい。)。批判の論拠はとにかくデータ。その使い方について再読した際に着目したい。本巻で気になったのは過少消費の箇所。というよりここ読むために手にした。「産業革命→生産過多・過少消費→市場拡大→帝国主義」と繋がる。ホブソンのように物事を大局的をみれるようになりたいと思いながら、上巻でお腹いっぱいになってしまった。2017/11/27

たぬきのしっぽ

2

なぜ莫大な費用がかかり、商業的には利益の少ない帝国主義を国家は行うのか?国民全体にとっては不利益でも、特定の階級や産業にとっては利益のある事業なのだ。2009/07/24

てれまこし

1

異民族統治を含む帝国の拡大は本国にとって経済的・政治的利益より費用の方が大きい。なぜ、そんな不採算な事業に乗り出すかというと、一部の階級が私益追求の費用を国家に肩代わりさせることができるからである。つまり帝国主義は民主主義の反対物なのである。国際主義の王道は帝国ではなくむしろ穏健な民族主義に基づく国際協力であるとするホブスンは、民主国家間の連合による世界平和と説いたカントの系譜に連なるリベラル・ナショナリストではある。帝国主義の原因については日本には必ずしも当てはまらないが、その影響については示唆に富む。2018/02/22

-

- 電子書籍

- BE FREE! 愛蔵版 12 アル…

-

- 和書

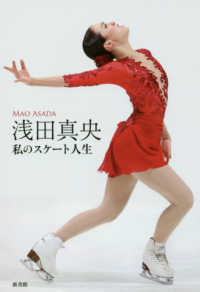

- 浅田真央私のスケート人生