出版社内容情報

近代化を成し遂げた大正期以降、解放と引締めをめぐる「戦い」が、人びとの日常のなかで激化し、ついには本当の戦争へと至るまでを描く。軍部が起こした戦争に巻き込まれた国民という視点からは抜け落ちる、人びとの「社会戦争」のダイナミズムから近現代日本の実像を追う。大佛次郎論壇賞、毎日出版文化賞受賞者の渾身の大作。

【目次】

序 章 人びとは何を戦っていたのか

第Ⅰ部 解放の時代

第一章 瓦解と解放 一九一〇―二〇年代

転換期としての大正時代

村の共同体

共同体秩序の変化

「放蕩狂時代」の出現

女性の解放:象徴としての断髪

結婚の重圧:「深い穴の底に入る様な気がする」

旧来の嫁体験:「なにも考えてはいけなかった」

女性の社会進出

モダンガールの出現

さまざまな解放:米騒動から社会運動へ

小作争議・労働運動の激増

部落解放運動の芽生え

世界同時多発現象としての瓦解と解放

第二章 くすぶる苛立ち:草の根社会保守の台頭 一九一〇―二〇年代

「らしさ」揺らぎへの苛立ちとその限界

「日本らしさ」の名のもとに

大正維新のなかの近世的心情

爆発する不安:関東大震災朝鮮人虐殺事件

世良田村部落襲撃事件

社会保守気運の積み重ね

第三章 解放の行き詰まり 一九二七―三一年

見えやすい事柄・見えにくい事柄

「女らしさ」への異論

「職業婦人」の悩み

家庭の崩壊

ある朝鮮青年の悩み

婦人参政権運動の行き詰まり

労働運動の行き詰まり

農民運動の激化と行き詰まり

水平運動の行き詰まり

第四章 幸せとはなにか 一九二七―三一年

自由と解放の時代の生きづらさ

「エロ・グロ・ナンセンス」文化の隆盛

エロ歌謡曲ブーム

エロティック・カフェの魅力

職業としての女給

文化運動としての「エロ・グロ・ナンセンス」世相

郷愁ブームの高まり

「平凡」への憧れ

「家庭」の再現

家族的共同体「兄弟村」の試み

農村部にくすぶる苛立ち

昭和維新運動の胎動

社会保守主義という底流

「世間」の逆襲

社会戦争の激化

第Ⅱ部 引締めの時代

第五章 満州事変とは何だったのか 一九三一―三四年

「戦争熱」の盛り上がり

人びとが作りだす政治

人びとが作りだす「現実」

「現実」の社会的選択

「爆弾三勇士」ブーム

美談とはなにか

「らしさ」の復権

国防婦人会ブームとは何だったのか

「解放」としての国防婦人会

満州事変下における社会保守潮流のうねり

石原莞爾の社会戦争

第六章 全体主義の魅力(一)絆、団結、一体感の希求 一九三一―三四年

高神村騒擾事件

何に対して怒っていたのか

政党政治の「問題」とは何か

同質願望と分断の深化

一体感への願望と分断の

内容説明

私たちの社会はどうあるべきか。私たちは何を願い、何を戦っていたのか―。近代化を成し遂げ、帝国になった大正期以降、普通の人びとの社会を舞台にした「解放」と「引締め」をめぐる「戦い」が、本当の戦争になるまで。軍国主義日本が起こした戦争に巻き込まれる国民という視点からは抜け落ちる、普通の人びとの「社会戦争」のダイナミズムから近現代日本の実像を追う。大佛次郎論壇賞、毎日出版文化賞受賞者の渾身の大作。

目次

序章 人びとは何を戦っていたのか

第1部 解放の時代(瓦解と解放 一九一〇‐二〇年代;くすぶる苛立ち:草の根社会保守の台頭 一九一〇‐二〇年代;解放の行き詰まり 一九二七‐三一年;幸せとは何か 一九二七‐三一年)

第2部 引締めの時代(満州事変とは何だったのか 一九三一‐三四年;全体主義の魅力(一)絆、団結、一体感の希求 一九三一‐三四年

全体主義の魅力(二)対立、格差、多様性の嫌悪 一九三四‐三七年)

第3部 戦いの時代(戦争の魅力(一)国内相克の克服 一九三七‐三八年

戦争の魅力(二)人びとはなぜ戦争を欲したのか 一九三七‐三八年

草の根からの翼賛体制 一九三八‐四〇年

大政翼賛会とは何だったのか 一九三八‐四〇年)

第4部 なぜ日本は対米戦争を選んだのか(氾濫する理想と正義 一九三八‐四一年;国内事情の重み 一九四一年四月‐九月;対米強硬論のうねり 一九四一年八月‐十月;大東亜戦争と人びとの社会戦争 一九四一年九月‐一二月)

第5部 引き続く社会戦争(解放の再来:あふれ出る個性と多様性 一九四五‐五〇年;引締めの再来:巻き返す草の根社会保守 一九四七‐五二年)

終章 解放と引締めをめぐるもう一つの戦い

著者等紹介

益田肇[マスダハジム]

大阪生まれ。立命館大学卒。新聞社勤務を経て渡米。日本語教師として勤務ののち、コーネル大学大学院にて博士号(歴史学)取得。現在、シンガポール国立大学歴史学部准教授。専門は、日本近現代史、20世紀アジア史、アメリカ外交史。主要著作:『人びとのなかの冷戦世界―想像が現実となるとき』(岩波書店、2021年、第21回大佛次郎論壇賞、第75回毎日出版文化賞〔人文・社会部門〕)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

鴨長石

hyena_no_papa

young

らすた

Ryo Sogawa

-

- 電子書籍

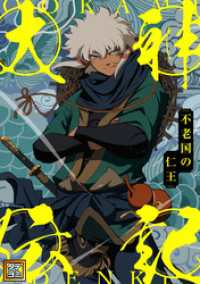

- 大神伝記~不老国の仁王~【タテヨミ】(…