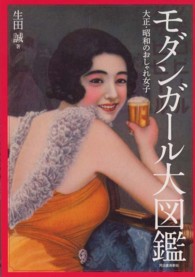

出版社内容情報

本というものは本当にただものではない.この物体を人類史の彼方に遡り,近代の書物の現場を経めぐり,現代のメディアとして論じる.興味深い逸話を満載,書物を媒介とした西欧文学史をなす,書物をめぐる究極の1冊.

内容説明

いつも手元にあって慣れ親しんでいる本/書物。書物とは何だろうか?「もの」としての書物が世に現れて、現代に至るまでその身につけてきた特質とそのありよう。書物という物体とその内容をなすものがひとつに溶けこんだ相において自在に語られる「書物への夢夢の書物」。その考察はおのずとヨーロッパ精神史を飾る多くの詩人、作家、思想家たち―マラルメ、ユゴー、ダンテ、プラトン、ビュトールら―の書物との関わり、文人たちの測り知れない書物への想いへと及んでゆく。

目次

1 書物の考古学(書物の誕生から確立へ;象徴としての書物;コデックス革命;“書物”の達成)

2 近代性と書物(グーテンベルク革命;図書館をめぐる想像界―バベルの影;“書物”と文学的絶対―『アテネーウム』誌グループ;バベルの影のもとに)

3 マラルメと“書物”

5 バベルのあと

著者等紹介

清水徹[シミズトオル]

1931年生まれ、フランス文学者/文芸評論家。ポール・ヴァレリー、ステファヌ・マラルメなどフランス世紀末文学を専攻。NRF以来の批評/思想の展開、ブランショ、フーコー、バルト、ドゥルーズ、デリダなどの精彩な読解・紹介者をもって知られる。ミシェル・ビュトール『時間割』(1975)の翻訳で第1回クローデル賞。また、1981年『文化の現在10』で「書物の形而下学と形而上学」を執筆、以来、物体としての書物と文学テクストについての考察をさまざまに追究、書物の形態学、書物論の論客として現在に至る

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

魚京童!

Hiro

Nadja

EQR

suzunone2012