出版社内容情報

春秋戦国の時代に,論理学的思考と認識批判の体系が存在した.ギリシアのソフィストに比肩する,その革新的な言語思想を甦らせる.『公孫龍子』6篇の解読を中心に,彼ら弁者たちの埋もれた概念実在論の立場を明らかにする.

内容説明

古代ギリシアのソフィストや、西欧中世の普遍論争に比肩する、古代中国の認識論・言語哲学を発掘する。後世、その学統を絶つ公孫龍らの概念実在論=実念論の思索が明るみに出す、中国思想史の知られざる一面。

目次

序章 名家の誕生

第1章 恵施の思想―至大と至小の論理

第2章 弁者の論理―ソフィストたちの命題

第3章 公孫龍の言語哲学

第4章 墨家の論理学―兼愛の戦士たちの論理

第5章 荀子の正名思想―王権と言語

第6章 『尹文子』の形名思想―名家的思惟の残照

著者等紹介

浅野裕一[アサノユウイチ]

1946年、仙台市生まれ。東北大学大学院文学研究科中国学専攻(修・博)終了。現在、東北大学大学院環境科学研究科教授。文学博士

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

ヴィクトリー

2

諸子百家の中で、言語哲学を扱った、名家と呼ばれる人たち(恵施、公孫龍、尹文)や、墨家と荀子を扱っている。分量的に一番多いのは公孫龍で、現存する6編に解釈を施している(頁では1/3強)。それを読むと、確かに認識や概念についての考えを持っていたことは分かるけれども、それを新たな「学」として打ち立てよう、とか極めようとか言った感じはしない。どちらかと言うと他者を論破しようという詭弁に重きが置かれてる様な感じがしてしまう。まぁ、詭弁に感じてしまうのは漢文の簡潔さによるのかも知れないけれども。2014/10/20

-

- 和書

- 泌尿器科診療の掟

-

- 電子書籍

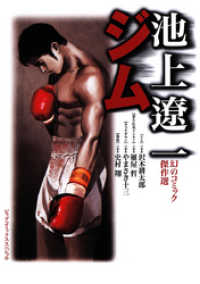

- 池上遼一 幻のコミック傑作選 ジム ビ…