内容説明

失われた体の一部や皮膚、臓器を患者自身の組織片から再生復元する「驚異の医学」の時代が到来!ここまできた再生医学、ヒューマン・ボディ・ショップ時代、百年の定説を覆す脳神経系の再生、イモリの再生力はヒトに潜むか、再生医療は次代の成長産業だ、人工肝臓まで“あと一歩”、培養皮膚ビジネスの誕生について最前線の学者との七つの対話を所収。

目次

再生医学について

ぼくはなぜドナーカードに署名したか

ここまできた再生医学―プラスチックと人体のたたかい(清水慶彦)

ヒューマン・ボディ・ショップ時代(筏義人)

百年の定説を覆す脳神経系の再生(川口三郎)

イモリの再生力はヒトに潜むか(吉里勝利)

再生医療は次代の成長産業だ(立石哲也)

人工肝臓完成まで“あと一歩”(大島宣雄)

培養皮膚ビジネスの誕生(上田実)

著者等紹介

立花隆[タチバナタカシ]

1940年、長崎県に生まれる。64年、東京大学仏文科卒業後、文芸春秋に入社し、『週刊文春』の記者となる。66年に退社し、東京大学哲学科に学士入学。その後、ジャーナリストとして活躍。83年、「徹底した取材と卓抜した分析力により幅広いニュージャーナリズムを確立した」として、菊池寛賞受賞

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

koji

13

読む本に谷間が空き本棚を覗いていた時、ふと未読の本書に目がいきました。私は故立花さんの大ファンですが、科学系中心にまだまだ未読の本があります。本書の初出は、25年前の中央公論99/9号から00/3の連載対談。当時再生医療は、米国がティッシューエンジニアリングとして実用面で脚光を浴び、日本にも浸透し始めた時でした。正に工学と医学の融合です。この対談は、立花さんらしく本質に迫る鋭い問い掛けを次々に発し当時の立地点を顕らかにします。難しいですが興味深さで一気読みでした。では今の再生医療はどうか。続きはコメントで2024/06/24

🐾ドライ🐾

7

2000年頃の対談。医療と工学技術の話は難しかったが、ケガで失われた身体や難病を治せる技術の発展に期待。日本は省庁の縦割り構造が強いため、新技術への研究、取り組みが遅い、おそらく未だに。ずっとアメリカの背中を見続けることになる。このままだと中国を追いかけることになるかも。アメリカは遺体を「魂」がなくなった「モノ」として見る傾向にあるため、骨や臓器を種類別に保存して必要なものを再利用するビジネスが確立しているらしい(ロシアではソビエトの頃からあったようだ)。これは日本には馴染まないかな。馴染まないというか→2020/05/14

読書の鬼-ヤンマ

2

文庫本版は未読。衝撃の書だ。①医学の歴史、生命存在の在り方に人為的に介入すること。生、老、病、死という自然な生命の流れに抵抗するのが医学の役割。「生」の向こう側、死体利用。カトリック教会は、脳死移植は魂が離れた肉体を他の命を救うために用いる“愛の行為“と認めた。死後移植は、既に魂が離れ、後は朽ちるだけの肉体を、生きた魂の持ち主が利用する。P22:ロシアの死体利用は国家的事業。”原料の死体“は、部位別、サイズ別にバラされ、袋詰めで保管、注文が来るとコンピュータで検索し、最適を選び、”出荷”。是非、一読を。2022/06/13

kotan

0

今となってはちょっと古い。。。かな?2010/08/04

tata

0

培養皮膚ビジネスの誕生(上田実) の章のみ2010/01/08

-

- 和書

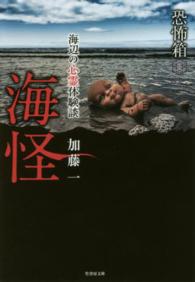

- 恐怖箱海怪 竹書房文庫