出版社内容情報

130もの言語と民族がひしめくソ連の壮大な言語政策の実験,2つの大国に翻弄されたモンゴルの言語,日本語の現実などを考察し,民族語・母語をめぐる言語の思想を検証する.ことばの歴史性を追究しつづける著者の原点.

内容説明

国家と民族・言語のあり方は、二〇世紀最大の問題の一つだった。一〇〇以上もの言語と民族から形成されたソビエト連邦の壮大な言語政策の実験、二つの大国に翻弄されたモンゴルの言語、日本語の方言や漢字の問題から民族語・母語を考察し、言語の思想を検証する。ことばの歴史性を考えつづける著者の社会言語学探究の原点。

目次

序章 ことばへの問い

1章 国家と民族の言語学

2章 言語から見たマルクス主義とナショナリズム

3章 民族語の思想―その創造と闘い

4章 日本語への視点

終章 言語・人間・国家・民族

著者等紹介

田中克彦[タナカカツヒコ]

1934年兵庫県生まれ。東京外国語大学モンゴル語学科、一橋大学大学院、ボン大学哲学科で、言語学、民族学、文献学を学ぶ。一橋大学名誉教授、中京大学教授

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

紙狸

16

1975年刊行。岩波現代文庫は2003年。著者田中克彦氏が、「借りものではない言語学の構図」を示そうと意気込んで書いた。取り上げる対象は、モンゴル、日本を含め多岐に及ぶ。個人的に興味深かったのは、スターリンの言語学への関与を扱ったところ。ソ連は、理論上の言語的寛容を特徴としていた。欧州で正書法と文法を備えた言語の数が20世紀前半に急増したのは、ソ連地域の言語が加わったためだ。著者は、言語を民族や国家との関係の中で論じる。言語の共有は民族の特徴として語られることが多いが、ユダヤ人にはあてはまらない。2025/08/02

kungyangyi

1

最近、この著者の本をいくつか続けて読んだが、面白い!『言語の思想』は著者の初出版書だそうだが、別に読んだ高齢になって書かれた本など見ても、著者の問題意識の全てはすでに『言語の思想』に書かれていると思った(逆に言えばそれほど発展していない?)。『言語の思想』では、日本語論、漢字論が面白かった。特に「八紘一宇語」! 形式は内容よりも重要、教育勅語を英訳したら、あの独特の雰囲気は消えてしまい、何のありがたさも感じないだろう云々は、その通り!と思った。

さくらもち

1

敗戦から30年後、ソ連健在の時期に書かれたので、登場するエピソードが当時の社会情勢を感じさせるものだった。グローバル人材だとか小学校英語教育だとかもてはやされて、言葉はコミュニケーションの道具としか思われていないような印象を最近は持ってしまうが、日本語やその他の言語が背負ってきた歴史を忘れないようにしたい。2019/06/21

儚俣

1

左に言語学を被せるとこうなる。2013/11/13

犬猫うさぎ

0

民族自決の原理を、劣勢な民族内の微細な言語的分化に適用して方言間の離間を計る方策は、それなりの道理にもとづいて計算された、極めて科学的で、有効な方法である。そしてこの方法は、表面上は言語の自立と多様化に力をかしているように見えながら、窮極は、それら諸言語の力を弱め、圧倒的大言語の優位を絶対化するのに役立つのである。(134頁)2025/07/17

-

- 電子書籍

- 18禁Gカップ女子校生の上下のお口が体…

-

- 電子書籍

- やわ男とカタ子 分冊版(61) FEE…

-

- 電子書籍

- 限界家族【単話】(1) シードコミック…

-

- 電子書籍

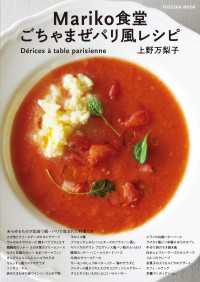

- Mariko食堂 ごちゃまぜパリ風レシ…

-

- 電子書籍

- エブリシング・バブルの崩壊 集英社学芸…