『痛みと感情のイギリス史』

『痛みと感情のイギリス史』 気鋭の研究者が選ぶイギリス史・ヨーロッパ史研究の入門書 ・ 『痛みと感情のイギリス史』刊行記念フェア

気鋭の研究者が選ぶイギリス史・ヨーロッパ史研究の入門書 ・ 『痛みと感情のイギリス史』刊行記念フェア

●○○○○○○○○○

Q. 本日は来年2017年に東京外国語大学出版会から刊行される『痛みと感情のイギリス史』のご著者の6名のうちのお三方にお集まりいただきました。 本題に入る前に、先生方の研究分野をお一人ずつ簡単に教えて下さい。

伊東先生「私の専門は19世紀イギリスの社会史、文化史、科学史と呼ばれる領域で、具体的には1828年に誕生したロンドン動物園をとりあげ、自然科学の知識の広まりや、科学の制度化の問題、あるいは動物観の変容、そしてそれらを取り巻くイギリス社会のありようを考察してきました。それで、2年ほど前に "London Zoo and the Victorians, 1828-1859", Royal Historical Society, 2014 という本をまとめて、ロンドン動物園についてはひと段落したところで、今はその動物園に通っていたチャールズ・ダーウィンに関心をもっていて、そこからどんな研究が可能なのかを模索しているところです」

那須先生「すごいちゃんと準備してきたね」

一同(笑)

那須先生「私は17世紀のイングランドにおいて政治、宗教、文化の三つがどのように互いを形成していたかに関心をもって研究をしています。 1640年代から50年代は、イングランド内戦、あるいはピューリタン革命の時代です。政治的に大きな変動が起こりましたが、宗教的にも16世紀以来のプロテスタンティズムのありかたが改めて問われた時代なんですね。既存のイングランド国教会体制が崩壊する、新しい宗教秩序を作らなくてはならない、しかし新秩序をめぐって人々の意見が一致しない、ばらばらになっていく、そういう時代です。そこが面白いと思って、異端をめぐる論争や、宗教複数主義、つまり宗教は一つでなければならないか、様々な複数の宗教の併存を許すかをめぐる議論ですとか、最近は、教会の礼拝でオルガンを演奏することが違法か合法かという論争やオルガン破壊についても研究しています。」

後藤先生「私も17世紀イギリス史を専攻しています。私は、大陪審制を最初の切り口に研究を始めて、そこから民衆の政治参加、地域社会の形成のような話を探求しているうちにいろいろな方面に派生して、今度の出版物のような「感情史」にも関わっています。 ほかには、共和政期イングランド=スコットランドの合同問題や、王政復古期の「教皇主義者陰謀事件」とアイルランド、さらに、まだ形になっていないものとしてはアメリカへの初期入植者についても研究を進めていて、その関連で「自然哲学」(初期科学)にも興味を持っています。」

○●○○○○○○○○

Q. 先生方で共著をされるのは初めてのことだそうですが、どういうきっかけで皆様で本を出すことになったのでしょうか?

伊東先生「少し時間をさかのぼりますが、2010年にICUで那須さんが中心になって、ぼくと後藤さんとでサポートして、「恐怖のかたち-感情の文化史」というワークショップを開催しました。那須さんがヨーク大学のマーク・ジェナー先生を招聘して、通常はそのような場合は先生の研究のお話をうかがうということが多いのですが、そのときは、ジェナー先生を交えて参加型のワークショップを企画しようということになりました。留学することを考えたり、留学から帰ってきたばかりの若手の研究者と一緒に、なにか面白いことをやろうということになったんです。具体的には、数名のグループごとに、関心を持った史料を1つピックアップして、その史料からどんな研究が可能なのかを英語でプレゼンテーションし、ディスカッションするという企画でした。テーマに関しては、那須さんがジェナー先生に聞いてみたんでしたっけ?それでFearにしようということになったと思います。そして、史料を探すときに、データベースを使いましたよね?」

ワークショップ「恐怖のかたち-感情の文化史」(2010)

ワークショップ「恐怖のかたち-感情の文化史」(2010)

後藤先生「ICUにはEEBO(Early English Books Online)が入っていたので、積極的に使いました。デモでは、「日蝕」に関するパンフレットを例に出した記憶があります。」

伊東先生「ワークショップは2日間で行いました。1回目はデータベースを使いながら、ブレインストーミングをして、プレゼンの案を練りました。2回目は、1ヶ月時間をおいて行い、そこにジェナー先生をお呼びして、それぞれのプレゼンの後にディスカッションをしました。僕たちはどちらかというと運営のお手伝いという役割で、そのときに「なんか面白そうだな。自分たちもやってみたいな」という感想を持ちました。」

那須先生「楽しかったですね」

後藤先生「参加者は博士課程に入ったばかりの院生が主体で、私たちは彼らの発表をジェナー先生に見せるための、いわば裏方参加だったので、院生たちが『楽しそうだな~』と羨ましかった(笑)」

伊東先生「それで「自分たちも感情というテーマでなにか自分たちが研究をしたいな」という話になりました。 3人だと研究できる範囲が限られてしまうので、新たに3人に声をかけて、6人で共同研究を始めたんですね。それが2012年です。 そこで痛みというテーマを議論することになりました。 」

那須先生「恐怖でワークショップをやって面白かったのですが、痛みにすると、感情としての痛みも、身体的な痛みも考えなければいけないし、概念でも経験でもあるし、すごく難しくなります。でも、それだけ幅もでるんじゃないかって」

伊東先生「やってみて難しかった。四苦八苦」(笑)

○○●○○○○○○○

Q. ご著書の内容を、簡単に教えて下さい

伊東先生「一言でまとめれば、痛みとは何かという問題を、歴史学の視点から考えてみたものです。

言いかえれば、痛みという一見歴史を超越した現象に関して、その歴史をいかに書くことができるのかに挑戦したものです。

痛みというのは、ほぼ誰もが経験したことがあって、誰もが理解していることのように感じられますが、

実際には痛みとは何かを定義しようとすると、本当に難しいです。体の痛みもあれば、心の痛みもあり、指先を切ってしまった時の突発的な痛みがあれば、腰痛のような慢性的な痛みもあります。

さらに、痛みとは、「生きる」ことと対になるという考え方があり、最近ではとりわけ他者の痛みに共感できることが、多様な人々との共存、共生にとって重要だと言われます。

しかし、痛みがわたしたちの生に対して根源的な問いを投げかけるという理解は、もしかしたら歴史を通して一様だったわけではないのかもしれません。

そこで本書は、痛みに纏(まつ)わる既成概念を一度棚上げして、わたしたちの痛みに対する理解がどのように形成されてきたのかを明らかにしようとしています。

こうして痛みをめぐる歴史を辿り、時間を遡っていくと遂には痛みという言葉、つまりpainという文字が(少なくとも私たちの想定するようなかたちでは)資料に登場しない社会が現れます。

たとえば、17世紀半ばにクリストファー・ラヴという牧師が大逆罪により処刑されました。その処刑は、斬首刑で、公開され、多くの人々の注目を集めました。

しかし、処刑の様子がどれほど痛々しいものだったのか、ラヴ本人が経験した苦痛はどれほどのものだったのか、これを直截的に想像させる史料は残されていません。

もちろん、だからといって当時の人々は痛みを感じなかったのかというと、そういうわけではありません。

そうすると、そういった時代の、そのような社会での痛みはどういったものだったのだろうか、私たちの捉えている痛みの感覚とどのように異なっていて、どのように繋がっているのかという問いが出てきます。

このような問題について考えていくと、痛みは間主観的な経験であって、痛いということを家族や神様や内なる自分自身といった他者に向かって発信することによって、ひとつの経験として成立したのであり、その成り立ち方が時間とともに大きく変化してきたことが分かってきました。

そこでこうした問題・関心を共有した6人の執筆者が、近世から現代までのイギリスに6つの舞台を設定し、それぞれ具体的な事例を通して、痛みの歴史性に迫ったのが本書です。

とくに、那須さんと後藤さんは、今回の座談会のテーマであるEEBOも活用して、史料調査を進め、近世イギリス社会の痛みと感情という主題に迫りました。」

○○○●○○○○○○

Q. ただいまお話に出ましたが、本日のもう一つのテーマである Early English Books Online (EEBO) についての質問に移らせて頂きます。EEBOは17世紀以前のイギリスの印刷刊行物を収録するデータベースです。 今回の本の執筆にあたっては、EEBOをどのように調査に使われたのでしょうか」

那須先生「我々17世紀のイギリス史をやっている研究者にとってEEBOとは、British Libraryのリーディング・ルームに座るようなことなんです。

リクエストすればなんでも出てくる。それに取り替わったという感じですね」

後藤先生「うんうん」

那須先生「だから、何にせよ調査を始めるときには、まずEEBOを引く。二次文献を読んでいて、面白そうな一次史料を使っているなと思ったら、すぐEEBOで確認する。EEBOは図書館なんですよ。まず図書館に行くようにまずEEBO。そういう感じですね。

今回の『痛みと感情のイギリス史』では私は、1650年代に大逆罪で処刑されたクリストファー・ラヴという一人の牧師と、その死の描写の分析からチャプターを始めています。処刑シーンの再現に、EEBOは不可欠でした。重要な裁判や公開処刑の場合、ニュース・パンフレットなどの一連の報道印刷物があります。全てEEBOにあります。ラヴが処刑台の上から群衆に向かって何を語りかけたか、神に何と祈ったか、それもEEBOにあります。

それから恩赦を求めてラヴの友人や家族が議会に嘆願書を提出する、それもEEBOにあります。処刑が行われたあと、政治指導者たちや目撃者たちが事件をどう記憶したか。ヒントとなる史料がかなりEEBOに残っています。

もちろんEEBOだけで史料集めが完結するわけではありませんが、活字になって現存する印刷史料はほぼ全てが収録されていると考えていいので、そういう意味で、きわめて強力なツールですね。

今回の『痛みと感情のイギリス史』の自分のチャプターで、どのくらいEEBO上の史料を使ったかなと数えてみたら25ほどありました。

その他に刊行資料、EEBO上にない印刷史料や、マニュスクリプト史料も使っていますけれど、新しいテーマで研究を始めて、17世紀の出版物25種類と出会うというのは、もしEEBOがなかったら、不可能とまでは言いませんが大変なことなんですね。今では不可欠なデータベースです。」

後藤先生「まず「"痛み"で」といわれた時に、自分の手持ちのネタでは、すぐには思いつかなかった。どうしようかなと思ってまず行ったのが、やはりEEBOなんです。そして、そこでpainと入れてみて、また困りました。なにしろ想定通りのものはヒットしないし、ヒット件数もそれほど多くない。企画を始めたときは、身体の痛み・損傷のような、今「見える」と思われているような類の物理的痛みを考えようとしていました。それで、そうした「疼痛」に関しての言説がないだろうかと探していたのです。ところが、検索結果をみると、身体に関する「痛み」はあまりなくて、むしろ説教集に出てくる宗教的な「苦難」であったり、法律条文の定型句でもあるupon pain of deathのようなペナルティの意だったりで、身体の痛みそのものの詳細な描写は見つからない。思った通りのものに当たらないことから、まず、どんな「キーワード」が当時の痛みを探す「キーワード」になりうるのか、という段階で躓きました。 そして、躓いたことが研究を深めてくれた。そうか、この時代の人たちはそんなに率直に「痛みそのもの」については語らないんだ、と。これが比較的早期にわかったのも、やはりEEBOだからなんです。EEBOが無い時代には、それには膨大な読書量が必要だったはずです。特に「無い」ことは証明できません。単に「私」が知らないだけかもしれないのですから。それが、ある程度ボリュームのある検索可能なテクストのなかで、一瞬にして「この言葉はどうもあまり使われていない」と測定できたことが、着想のレベルでは助けになりました。」

○○○○●○○○○○

後藤先生「今度の論集で、具体的に私が扱ったのは2つの史料です。一つは、ある領主夫人が自分の信仰生活を日記にしたもので、彼女がいかに頭痛や歯痛を神との対話に結び付けて理解したかを検証しました。もう一方は、子供が魔女に呪われたといって訴訟を起こした父親の記録。そこでは、「霊的病」として病気の一環として理解される「呪い」と、そこで表現された痛みについて考察しました。ふたつとも17世紀前半のヨークシャーの事例で、カトリックとプロテスタントが対立している地域社会において、どのように「痛みが生きられたのか」を考えた論文です。

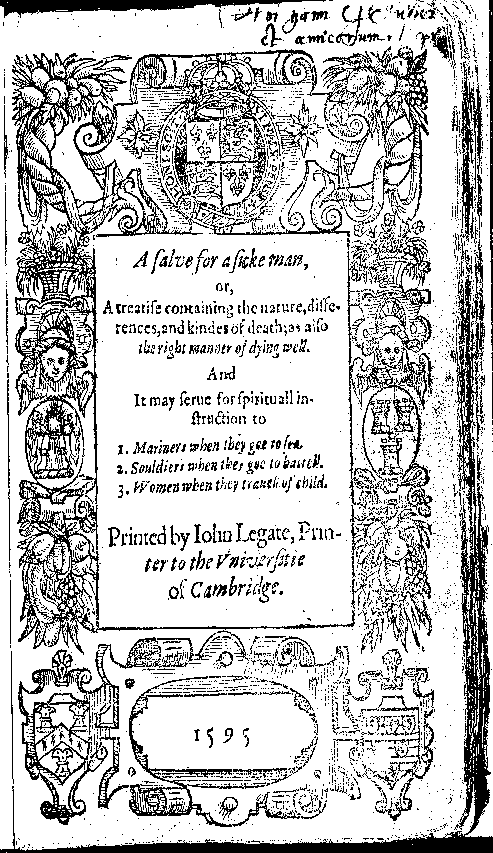

メインに使った2史料は17世紀には刊行されていないのですが、実際に論文を書く上ではEEBOも活用しました。たとえば、領主夫人が読んでいたと日記で言及する、ウィリアム・パーキンスの著作をEEBOで見ました。とくに取り上げたSalve for a Sick Manは、「ピューリタン・マニュアル」ともよばれるものの代表作で、敬虔なプロテスタントとして「いかに生きるべきか」を説いた手引書のようなものです。この時代、「いかに生きるか」という命題は、究極的に「いかによく死ぬか dying well」とつながっています。こうした「死に方作法」「往生術」の書は、15世紀くらいから出版されていますが、パーキンスのものはプロテスタントの往生術を説いたものの代表作です。このなかで、病床や、今際の際がどのように描写されているかを見ました。」

William Perkins, A salve for a sicke man, or, A treatise containing the nature, differences, and kindes of death (Cambridge, 1595)

William Perkins, A salve for a sicke man, or, A treatise containing the nature, differences, and kindes of death (Cambridge, 1595)

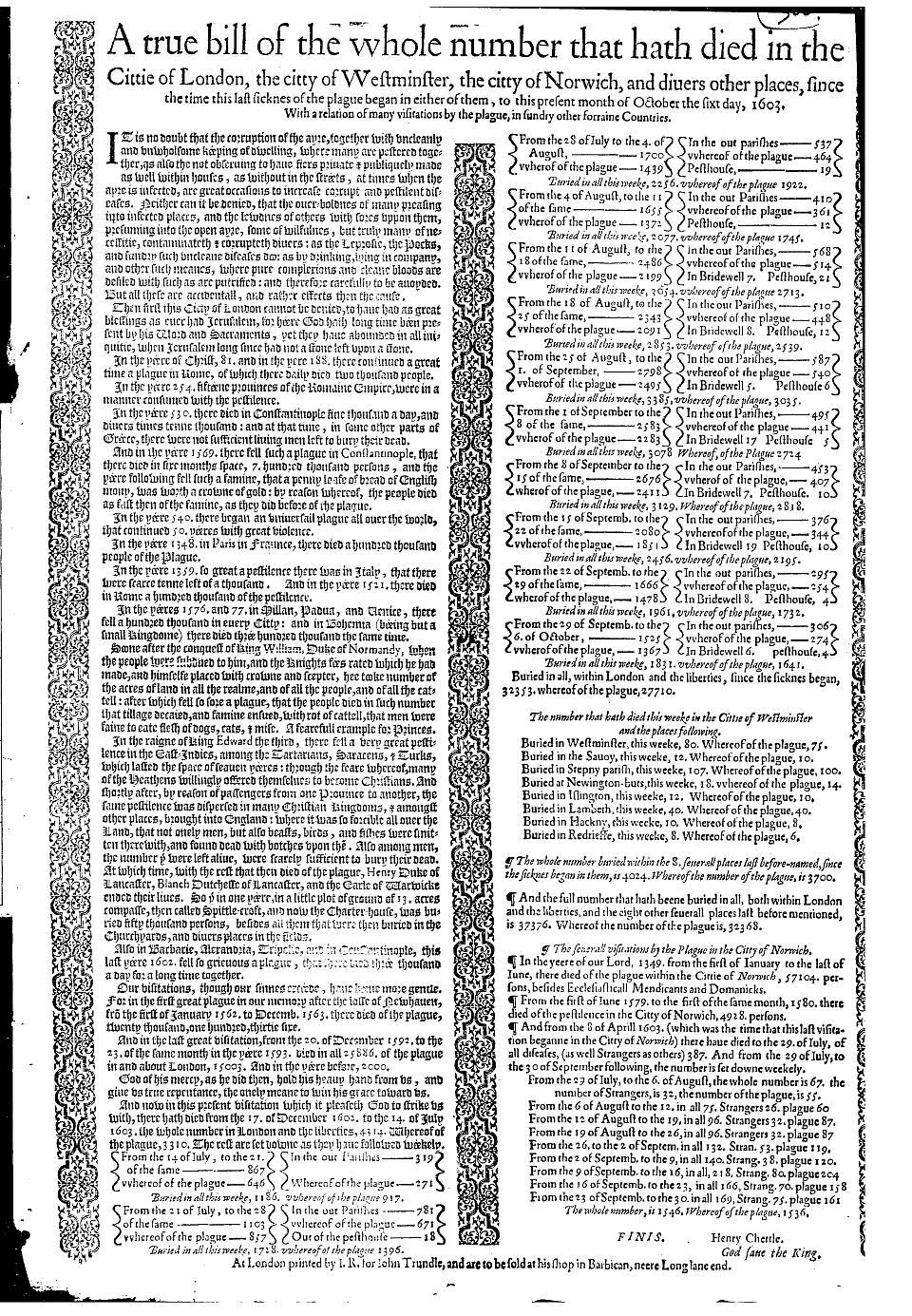

後藤先生「もう一つ、面白い史料との出会いのきっかけとなったのは、1603年10月下旬にヨークシャーで起きたペスト流行に関する日記です。目を引いたのは、同じ日記の11月に現れる、ロンドンでは「31,967人」が死んだというニュースへの言及です。ロンドンからは相当遠いヨークシャーにも、ここまで細かいニュースは届いているのだ、と感心しました。そして、ではこの数字はどのくらい、どのようにして流布していたのだろうと疑問に思って調べたのが、やはりEEBOです。こういうことが簡単に調べられる。

たとえばEEBOにplague(ペスト)と入力して、出版年を1603年に限定して検索すると、1603年のペスト流行時に出版されたものが複数出てきます。そのなかから、かなり簡単にこれ(下図)が出てきました。」

Henry Chettle, A True bill of the whole number that hath died in the cittie of London, the citty of Westminster, the citty of Norwich, and diuers other places, since the time this last sicknes of the plague began in either of them, to this present month of October the sixt day, 1603 (London, 1603)

Henry Chettle, A True bill of the whole number that hath died in the cittie of London, the citty of Westminster, the citty of Norwich, and diuers other places, since the time this last sicknes of the plague began in either of them, to this present month of October the sixt day, 1603 (London, 1603)

○○○○○●○○○○

Q. EEBOの機能についてご意見をお聞かせください。まずはキーワードを入れて年代を絞って使ってみるという感じでしょうか?

那須先生「EEBOの全てのアイテムがフルテキスト化されてはいないので、キーワード検索(全文検索)の結果というのは実際にはEEBO内のコレクション全部のサーチ結果ではないですよね。だから僕はあまりキーワード検索は頼らないようにしています。タイトル検索をメインにして、キーワード検索は宝くじのつもりで、何か出てくればラッキーかと。ただ、一定数のサンプルの中で、ある言葉がどのように使われていたかをざっと俯瞰する目的で使うことはあります」

後藤先生「キーワード検索は、ざっくりとした手ごたえを得るためのものですね。たとえばpainのような単語はタイトルにはなりにくいですから。ただ、この時期のタイトルは長くて説明的なので、ある程度の印象はつかめます。表紙に書いてある情報は、検索可能な書誌情報としてほぼ拾われていますので。特定の著者・書名を探すのでなければ、やはりキーワード+年代限定で絞ってゆきます。」

那須先生「私がはじめてEEBOを使ったのは2000年なんです。ちょうどイギリスから帰国して博士論文を仕上げている段階で、日本に入ってきたばかりのEEBOのトライアルを申し込んで、トライアル期間中に博論を書き上げた(笑)。光回線のインターネットなんてないから、ダイアルアップ接続で(笑)。 でも実はそのときとデータベースのインターフェイスが基本的に変わってない。クラシックですよね。たとえば史料画像のページ・ビューの状態で一ページずつめくりながら読むのはちょっと面倒。だから見つけたら一冊まるごとPDFで落とす。PCのPDFビューアーで見た方が速い。」

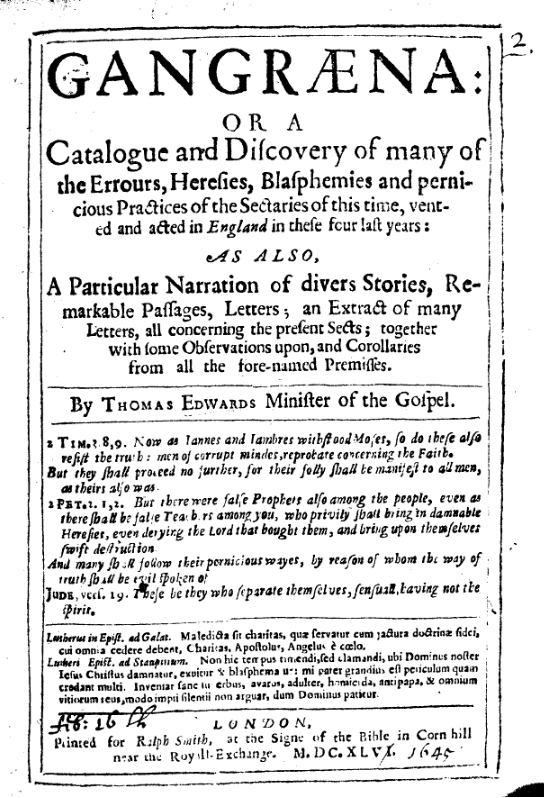

Thomas Edwards, Gangraena, or, A catalogue and discovery of many of the errours, heresies, blasphemies and pernicious practices of the sectaries of this time, vented and acted in England in these four last years (London, 1646)

Thomas Edwards, Gangraena, or, A catalogue and discovery of many of the errours, heresies, blasphemies and pernicious practices of the sectaries of this time, vented and acted in England in these four last years (London, 1646)那須先生「いま画面に映しているのは『ガングリーナ』という、私が博士論文で使った本です(上図)。

1646年の革命の最中に出版された、宗教的異端のカタログで、有名な本です。

私が留学して最初にこの本を読んだのはヨーク・ミンスター(大聖堂)の図書館で、白いコットンの手袋をはめて、本が180度開いてしまわないようにV字型の枕に載せて、ページは直接触っちゃいけないといわれた。

ヨーク大学に留学していたんですけど、もっと読むために寝袋を持って夜行バスでロンドンに出て、ロンドン大学にいる友達の部屋に一週間くらい泊まってBritish Libraryに通ったりしていた。

あるいはヨークの隣町のリーズ大学に、マイクロフィルムを見に行った。そのうち先生に「ベッドで読める『ガングリーナ』欲しい?」と言われて、「欲しい!」と返事したらファクシミリ版があることを教えてくれて、出版社に小切手を書いて送って、購入した。

革新的なことだったんです、17世紀のものを寝っころがって読めるというのは(笑)。

いまはEEBOで読める。

EEBOのインターフェースはクラシックだと言いましたが、最近のデータベースのようにFlashを使わないで、シンプルなHTMLで書かれているところは、けっこう好きなんです。テキスト形式での保存も楽だし、単純で良いかなと思います。複数の史料を、別ウィンドウや別タブでどんどん開いていくこともできます。Flashを使ったデータベースってこういうことをやらせてくれなかったりしますね。昔ながらのインターフェイスの良い点かなと思います。

もう一つEEBOのすごく良いのは、異なる版の比較が容易なことですね。『ガングリーナ』をEEBOで検索してみると、異なる複数の図書館の蔵書からとったデータがあるので、今回はこの版を使おう、と自分で決めることができます。

図書館を使っていたときは、地理的に一番近い図書館にある版を使うことになります。でもそれが、さまざまなバリエーションのなかでどのような位置にある版なのか、よく分からないまま使うのは不安です。一生懸命に注を書いたのに、他の有名な先生の使っている版とページ番号がずれていたということが起きるわけですよ」

後藤先生「起きますね(笑)」

那須先生「だから時間をかける以上は、決定的な版を見たい。そういうときには、EEBOを使って複数の版を慎重に比較してから始めたほうがいい。」

Q. 感覚的に、EEBOはどのくらい異版をカバーしていますか?

後藤先生「すべてではないですね」

那須先生「選んでいるようですね」

Q. EEBOの検索精度はいかがでしょうか

那須先生「検索エンジンがちょっと気難しいなと思うことはたまにあります。学生に「誰々の何という本がEEBOに入っているはずだから探しなさい」と言う、すると「検索したけど、ありません」となることがあって。今の学生たちはグーグルの、ちょっとスペルが違っても補正して結果を出してくるスマートな検索のほうに慣れているので、彼らがEEBOを使うと、あるはずなのに無い、ということが起きます。」

Q. EEBOは""を使ったフレーズ検索ですとか、AND、BUT、NOTなどのブール演算子を使った昔ながらの検索機能になっています

後藤先生「キーワード検索で単語間にスペースではなくANDを入れないのでうまくいかない、というケースがよくあります。他のデータベースはANDを入れなくても、たいてい何かはヒットさせてくるけれど、EEBOでは往々にして「ヒットなし」になってしまう。研究者はこの仕組みが分かると思いますが、演算子を学習してくれる学生は、今は少ない。検索ウィンドウを見ると、なんでも「グーグル」できる、と直感的に思ってしまうので(笑) これだけ便利だからこそ、「裏側」でなにが起こっているのか分からないことに気を付けなければいけない。なにかおかしいぞと思えないと、上手く使えないと思うのです。」

那須先生「あと気に入っているところは、落としたPDFにちゃんとフルタイトルが入るところですね。」

後藤先生「STC番号まで入るのがいいですね。あとから必ず探せる。」

○○○○○○●○○○

Q. 次は電子資料全般についてお伺いします。先生方はご研究にデータベースをよく利用するということですが、EEBO以外にはどのようなデータベースを使っていますか?

伊東先生「今回に限ると、僕はチャールズ・ダーウィンがメインテーマでしたが、ダーウィンに関しては資料の整理も非常にしっかりとなされていて、たとえばダーウィン・コレスポンデンス・プロジェクト(無料)というのがケンブリッジ大学で行われています。

これはダーウィンの書いた、あるいはもらった手紙をテキスト化して検索できるようにしたものです。いま8,500以上の手紙や関連する文書が無料で公開されています。これは、もともとは紙媒体でCorrespondence of Charles Darwinというのが出されていて、今は1875年分まで出されていますが、データベースの方には1871年までしか載っていない。だから最新のものは図書館等で紙媒体を買ってもらって読まなければいけないんですけど、(紙媒体の刊行から)少し時間が経ったものに関しては無料で検索できるようになっています。

あとは、19世紀になると出版物の数も膨大なので、たとえば報道に関して調べるのであればThe Timesのデータベースもありますし、定期刊行物であれば19th Century UK Periodicals、

それからジョン・ジョンソンコレクションという風刺画のようなものが入っているものがあったりと、いくつもあって使い分けています。それからやはりHouse of Commons Parliamentary Papers(英国議会文書データベース)です。あれ無くしては(研究が)できないな。」

那須先生「あれもコンソーシアムになったんですよね?」

伊東先生「(インターフェイスが)変わりましたよね」

Q. 英国議会文書データベースは日本では、EEBOと同じくNII-JUSTICE共同購入コンソーシアムになって国立情報学研究所が運用する電子リポジトリのNII-REOに移植され、現在は国内の多くの研究機関がNII-REOで利用しています。EEBOも、コンソーシアムで購入した機関は将来的にNII-REOで利用して頂きます。

Q. 後藤先生はいかがでしょうか?

後藤先生「17世紀研究者にとっては、やはりEEBOが断トツの一番です。EEBOはイギリス近世史研究者にとっては本当に基本史料なので、ないと結局、研究にならないのです。今イギリスでは、ほとんどの大学で使えるので、参照するのが当たり前だと思われています。」

Q. イギリスは早い時期にJiscがEEBOをコンソーシアムで導入しています。アジアでは台湾がナショナル・コンソーシアムで導入して、全土の研究機関でEEBOが使えるようになっています

後藤先生「しかも日本は他大学の図書館に行ってもデータベースはほぼ使わせてもらえません。イギリスの大学では、「ゲスト・ログイン」が用意されているのですが、日本はセキュリティの問題もあってか、その大学の学生か教職員でない限りデータベース類は使えません。」

Q. EEBO以外のデータベースでは、どんなものをよくお使いになりますか?

後藤先生「EEBO以外のデータベースも、もちろん使っています。 授業ではフルテキスト付きのEighteenth Century Collections Onlineや挿絵が楽しいllustrated London News をよく紹介します。新しい時代のもののほうが学生には使いやすいので。 無料データベースとしては、English Short Title Catalogue(ESTC) という、EEBOコレクションを作るもとにもなった近世の出版物の書誌情報だけを検索するデータベース(無料)もおすすめです。 少なくとも、EEBOがどんな範囲をカバーするものかは、これを検索するだけでもわかる。ESTCの利点は、どの版がどこにどのくらいあるかが出てくることですね。所蔵館がいくつあるかで、どのくらい広まったものなのかがある程度は推測できます。異版についても一覧できます。 そして、画像情報がないから速いです。EEBOがあってもESTCは使えますし、ESTCを習熟しておけば、EEBOが更に楽しく使えると思います。」

○○○○○○○●○○

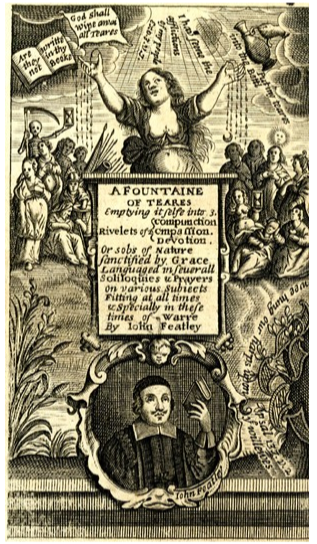

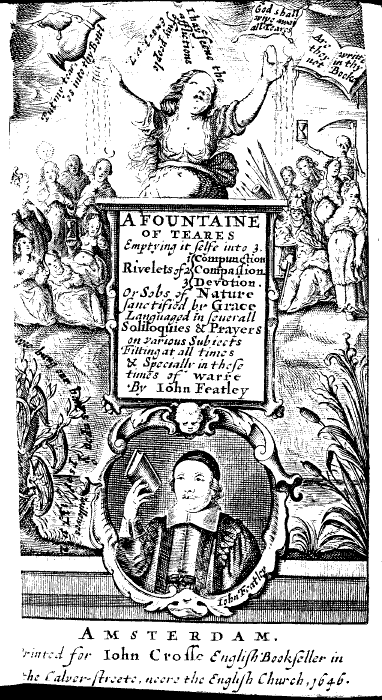

那須先生「私が今回の『痛みと感情のイギリス史』のために使った史料の中に、ジョン・フィートリという聖職者による『A fountain of tears 涙の泉』という本があります。

EEBO上には3部出てきます。この本の表紙が使いたかったんです。EEBOにあるのは1646年版と55年版と83年版です。46年版はBritish Libraryに、55年版はボドリアン図書館に、83年版はイリノイ大学に所蔵されているものです。55年版についている扉絵が面白いなと思ったので使いたかったんですね。信仰心や同情の気持ちが、女性の指の先から液体となって噴き出ている、感情が物質化しているという面白い絵です。

ところがEEBOだけに頼ったサーチではやはり完全ではないところがある。EEBO上の46年版には扉絵が無いんですが、ESTCで見ると、46年版を所蔵しているのはBritish Libraryのほかにマンチェスター大学、オクスフォード大学とかいくつかあることが分かるんですね。さらに、With additional title page (plate), engraved and signedと記されているので、46年版にも扉絵があったらしいということが分かるんです。

こういうことはEEBOだけでは分からないんですね。事実、46年版の扉絵がBritish Museumのサイトに公開されていることが分かりました。さらに面白いのが、EEBOの55年版とBritish Museumの46年版を比べると、絵の構図が左右逆なんです。つまり46年版がオリジナルで、55年版はひっくり返っている。」

John Featley, A fountaine of teares (London, 1646, 1655)

『涙の泉』1646年版の表紙(British Museum, Collection onlineより)

John Featley, A fountaine of teares (London, 1646, 1655)

『涙の泉』1646年版の表紙(British Museum, Collection onlineより) 同、1655年版の表紙(EEBOより)

同、1655年版の表紙(EEBOより) Q. なぜこういうことが起きたんでしょうか?

後藤先生「版画の裏返しはよくありますね」

那須先生「そうです。こっち(46年版)は正版で、55年版はあとから作った。 あやうく今回の本で55年版の扉絵を使うところでした。版権のことも考えて他の可能性を探していたらBritish Museumの版が出てきて分かった(笑)。だからEEBOに無いから無いとは思わないで、いつも複数の方法を使い分けて、行ったり来たりすることは必要。当然といえば当然ですが、一つのデータベースだけでは、あるとかないとか言えないわけです。自分の最寄りの図書館にある版で読んで論文を書いていた時代には経験しなかったことかもしれない。」

後藤先生「British MuseumのCollection Online(無料)は、 特に画像検索サイトとして秀逸ですね。たとえばクロムウェルで検索すれば、収蔵されている肖像画や風刺画がたくさん出てきます。 同じようなものに、National Portrait Galleryの検索サイト(無料)があります。 しかも、こちらは絵に誰が描かれているか(Sitter)がインデックス化されているのが特徴的です。こうした博物館サイトは、授業では、自分で何か面白い画像を見つける、という課題によく使います。 これらの無料サイトを、那須さんの言われるように、EEBOと一緒に使っていく手もありますね。EEBOは画像を検索したいというときには、なかなかヒットしないので。」

○○○○○○○○●○

Q. さきほど電子資料を利用するうえでの距離の取りかた、検索結果のバイアスを考慮するというお話がでましたが、近年の資料の電子化の進展に伴って、先生方の研究手法には変化があったでしょうか?

那須先生「それはもちろん。史料探しのスコープの拡大は圧倒的です。それから、研究からちょっとずれますが、教育にも、大きな可能性があります。」

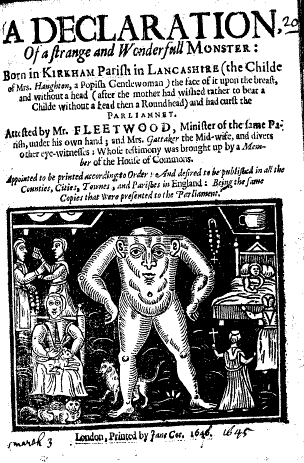

Anon., A declaration of a strange and wonderfull monster (London, 1646)

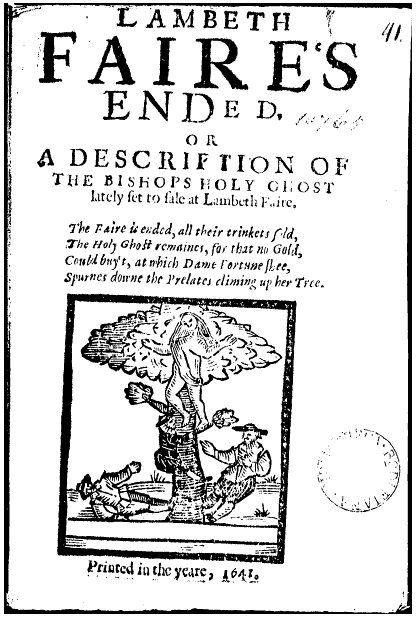

Anon., A declaration of a strange and wonderfull monster (London, 1646) Anon., Lambeth Faire's ended, or, A description of the Bishops holy ghost lately set to sale at Lambeth Faire (London, 1641)

Anon., Lambeth Faire's ended, or, A description of the Bishops holy ghost lately set to sale at Lambeth Faire (London, 1641)那須先生「私は学部の授業でもEEBOを使っています。例えばこれ(上図左)は内戦期に、国王派を支持した女性が「モンスター」を出産するという、議会派が発行した風刺パンフレットですが、近世イギリス史の授業の第一回目にクラス全員に配って、みんなで読んでみる。

このニョロっと立ってる ſ はfに見えるけどsなんだよとか、スペリングが現代と違って最後にeが付いているんだよとか、少し教えてあげると、大学一年生でも読めてしまうんですね。

それから2か月経ったら、EEBOを使ってなにか面白いパンフレットを見つけて、自分で読んで解説しなさいという課題を出します。よっぽど困ったとき以外は、僕は助けないんです。

野放しにすると、みんな自分で調べて僕が知らなかったような面白いものをいっぱい見つけてくるんですよ。

カンタベリー大主教ウィリアム・ロードは1640年末に逮捕されて、議会で弾劾されるのですが、この1641年のパンフレット(上図右)は、(大主教の宮殿のある)ランベスのフェアで大主教の"Holy Ghost"がセールに出ていますという広告の形式をとった風刺ですね(笑)。こういうユーモラスなものを大学生が見つけてくるんです。

ただその一方で、実物にはかなわないなと思うこともあります。先週、上級生を連れて大学図書館の特別資料室で17世紀の印刷本のコレクションを見せたんです。彼らはEEBOも使い慣れていて、ダウンロードした史料のコピーを渡してもなんとも思わないのに、図書館の本を見て「わあー」と叫んで嬉しそうにしている。興奮の度合いが違うんですよ。

僕らは実物を仕事で扱った経験があるから、(EEBOを)便利だと思いますが、でも最初の経験がデジタル(EEBO)というのは、大丈夫なのかなとも思う(笑)」

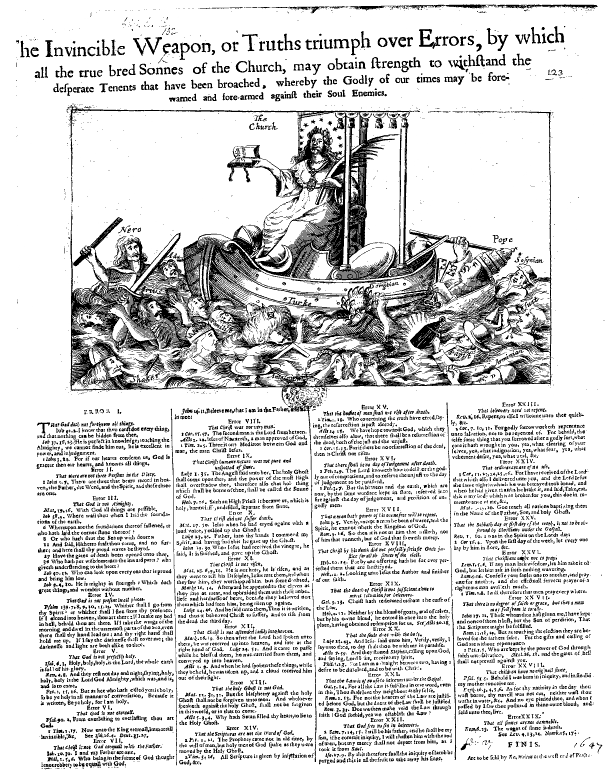

Anon., The invincible vveapon (London, 1648)

Anon., The invincible vveapon (London, 1648)那須先生「この史料(上図)も、今A3紙にプリントアウトしてきましたけど、実物は一枚刷りです。A3の2倍か、その2倍くらいはある。 でも学生はA4で印刷してくるわけです。でも縮小プリントでは再現できない文字のインパクト、紙の色や質感、インクの匂い、革の硬さ、そういうディテールが 人の感覚のスイッチを入れるんだなと、改めて思いました。一時間の演習の予定が三時間くらいになっちゃった。 学生が本から離れないんですよ。「それはいつでもEEBOで読めるのに…」って僕は内心思って見ていましたけれど。 …なんか話の方向が目的と逆になってしまいましたが(笑)リアルな読書経験とデータベースの便利さをどう組み合わせていくかが、研究者にも学生にも大事なのかなと、最近考えています。」

後藤先生「EEBOに入っている史料のオリジナルを見に行く人は激減したと思います。ある意味もったいないですね。」

那須先生「これ(EEBO)がオリジナルのシミュレーションだと思って使う人と、こっちがオリジナル体験になる人とで、データベースの使い方って違うだろうなと思います。」

後藤先生「デジタル史料の導入で変わったと感じるのは、研究のスピード感。

たとえば上のパーキンスのSalve for a Sick Manは非常に有名なので、伝統的な研究法でももちろん見つかります。17世紀の宗教関連の研究書を読み、そこからどんな一次史料や二次文献があるのかを積み上げて学んでいくという方法はある。でも今なら、たとえばこの本を使って誰かが二次文献を書いているかどうかを、JSTORやGoogle Booksに行って""付きで検索すれば、相当ヒットします。そうすると、また新しい一次史料や新しいキーワードがそこから見つかり、それを検索にかけ…という形で発展させられます。研究が加速し、かつ今までは二次文献ですらなかなか見つからなかったものが、一次史料まで簡単に到達できるようになっています。

もちろん最後にはきちんとアナログに読まないと、結局グーグル検索にヒットしないと「ない」ことになる、という残念な結果になるので、そこはバランス感覚が重要です。それでも、全体に展開の仕方がかつてと違うとは言えます。一つのデータベースで完結せず、それを使いつつ、ハードな書籍も含めて色々なところに繋がって、またデータベースに帰ってくるという循環で、研究が進んでいく。全体として、今まで本のページをめくって、ノートをめくってやってきたこととは、だいぶ違うスピード感がありますね。

ただ、EEBOのような一次史料データベースは、最先端の「専門図書館」のようなもので、その図書館が本当の意味で「使える」かどうかは、その他のリソースと、それを使いこなすリテラシーにかかっています。データベースで見つかったからそれで終わりではないし、史料に書いてあることを文字通り読んだらよいわけでもない。史料に出てきた人の名前が「誰」なのかを知るには、たいてい詳細な人名事典が必要ですし、史料の文脈を知りたければ、日本語の研究文献だけではほぼ完結しません。かなり専門的な英語研究文献が揃っていなければ読解は難しい。

そういうところを今は、たとえばOxford Reference Library や、かなりの基本資料を収録している無料のBritish History Online のような、ネット上で利用できるオンライン・リソースが助けてくれてはいますが、まだまだです。これは外国史研究者にとっては大きな問題です。」

○○○○○○○○○●

Q. 最後に、イギリス史研究を志す若い学生さんに先生方から一言ずつお願いします

那須先生「近世イギリス史には史料の豊富さと読みやすさという楽しみがあります。高校英語でも17世紀のパンフレットが読めてしまう。でも、「読める」と「分かる」は違うんです。読めるのに分からない、どういう意味なんだろう、と躓いた後の謎解きが、実は一番面白いところだと思います。

研究というものは、ある程度高いレベルまで進まないと面白くならない、入門者は基礎を学ぶだけだから面白さはなかなか感じられない、と考えがちです。

でも、EEBOのようなデータベースを使うと、まさに「異界」がすぐそこまで来るんです。クリックすると「分からないもの」が出てくる。データベースは、歴史を研究する分からなさと面白さが目の前に飛び込んでくるような装置だと思うんです。データベースから始まる歴史研究というのを、僕たちの世代は経験しなかったけど、これからはどんどん面白くなってゆくと思います」

後藤先生「とにかくデータベースを触ってみましょう。どのくらい触るかで、どのくらい使えるかが変わります。データベースはツール ─ そこから何を引き出すかは、自分次第です。近世史のような、なかなかとっつきにくいものと、ここまで出会いやすくなっているのはチャンスです。ぜひ可能性を見つけに行ってください。そして、「近世史は面白い」と体感してほしいです。」

伊東先生「イギリスって他の分野と比較してもデータベースがすごく充実しています。その先に今まで見たことのない異界があって、簡単に飛び込めちゃう。僕たち(の世代)が学生の時にはできなかった体験だけど、飛び込んで、どんどん深くまで潜っていけそうな感じがする。それで溺れてしまって、わけがわからなくなっちゃうかもしれないけれど、そんなときには学生をちゃんとナビゲートしてくれる(那須先生と後藤先生を見て)素敵な先生方がいるので、どんどんと飛び込んでほしいなと思います。」

Q. 「本日は本当にありがとうございました。」

参考

座談会中で紹介された無料サービス(文中のリンクからも参照できます)

British History Online:http://www.british-history.ac.uk/

British Museum, Collection Online: https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx

Darwin Correspondence Project: https://www.darwinproject.ac.uk/

English Short Title Catalogue(ESTC): http://estc.bl.uk/F/?func=file&file_name=login-bl-estc

National Portrait Gallery: http://www.npg.org.uk/

1998年慶應義塾大学文学部史学科卒、2005年ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイにてPh.D.取得。

日本学術振興会特別研究員、金沢学院大学文学部講師を経て、現在、東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授。

2015年7-8月マックスプランク人間発達研究所・感情史研究センター客員研究員、2015年9月-2016年9月中央ヨーロッパ大学史学科客員研究員。

主要研究業績:London Zoo and the Victorians, 1828-1859 (Woodbridge: Boydell / Royal Historical Society, 2014);「帝国・科学・アソシエーション----「動物学帝国」という空間」近藤和彦編『ヨーロッパ史講義』第8章(山川出版社、2015年)。

1997年国際基督教大学社会科学科卒、1999年東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了、 2009年ケンブリッジ大学歴史学部Ph.D取得。日本学術振興会特別研究員、国際基督教大学アジア文化研究所研究員を経て、2013年東洋大学文学部史学科講師に着任。

主要業績:「17世紀イングランド北部における法廷と地域秩序――国教忌避者訴追をめぐって」『史学雑誌』第121編10号、2012年「「考えられぬこと」が起きたとき――ステュアート朝三王国とイギリス革命」近藤和彦編『ヨーロッパ史講義』(山川出版社、2015年);

「ヨーロッパのなかの礫岩」古谷大輔・近藤和彦編『礫岩のようなヨーロッパ』(山川出版社、2016年)。

1994年国際基督教大学社会科学科卒、2001年ヨーク大学歴史学D.Phil取得。現在、国際基督教大学教養学部上級准教授。

主要業績:「「クリスチャン」と「異端」のあいだ:十七世紀イングランド教会とイフライム・パジット」深沢克己編『ユーラシア諸宗教の関係史論』(勉誠出版、2010年)、「宗教と文化:変化する信仰と近世イングランド」井野瀬久美惠編『イギリス文化史』(昭和堂、2010年);「革命期イングランドのオルガン破壊」『思想』1111号(2016年)。