内容説明

真の地域連携・多職種協働を実現するために。連携・協働の現状と方向性、訪問看護の果たすべき役割、各地の先駆的な実践例―在宅医療に不可欠な連携の本質と具体例を明示するシリーズ第5巻。

目次

第1部 在宅医療と地域連携の現状と方向性(在宅医療と地域連携のあり方と方向性―主治医機能と地域医療連携が開く明日の在宅医療;在宅医療と訪問看護;地域連携・地域包括ケアの諸相と本質)

第2部 在宅医療と地域連携の実践(市川市における在宅医療と地域連携の取り組み;静岡における病診連携(イーツーネット)と在宅医療―外来通院治療から在宅終末期医療まで

地域医療支援病院と在宅医療

佐久地域における在宅医療と地域連携の取り組み

長崎市における在宅医療と地域連携

佐賀県鹿島市における退院支援と在宅医療

都心部における在宅医療

訪問看護と緩和ケア

過疎地における在宅医療と訪問看護

米国および英国における在宅医療と訪問看護・在宅緩和ケア

スウェーデンにおける訪問看護と在宅医療)

著者等紹介

佐藤智[サトウアキラ]

ライフケアシステム代表理事。1948年、東京大学医学部卒業。東京白十字病院院長、南インド・クリスチャン・フェローシップ病院勤務を経て現職。日本在宅医学会顧問

片山壽[カタヤマヒサシ]

片山医院院長、尾道市医師会会長。1974年、東京医科大学卒業後、第3内科入局。済生会川口総合病院内科勤務を経て、84年、3代目として尾道で継承開業。2000年より尾道市医師会会長。2003年、厚生労働省高齢者介護研究会委員

川越博美[カワゴエヒロミ]

パリアン在宅ホスピス緩和ケア研修センター看護師。1971年、聖路加看護大学卒業。白十字訪問看護ステーション所長を経て、1997年、聖路加看護大学地域看護学教授、2004年、同大学看護実践開発研究センター教授の後、2006年より現職。同大学臨床教授として現場で在宅緩和ケアに取り組んでいる。全国訪問看護事業協会理事、東京訪問看護ステーション協議会顧問、在宅ホスピス協会会長を務める

島崎謙治[シマザキケンジ]

政策研究大学院大学教授。1978年、東京大学教養学部卒業。千葉大学法経学部助教授、厚生労働省保険局保険課長、国立社会保障・人口問題研究所副所長、東京大学大学院法学政治学研究科客員教授等を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 電子書籍

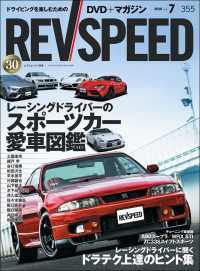

- REV SPEED 2020年7月号